(2025年7月31日琉球新報論壇)

映画「木の上の軍隊」を観た。井上ひさし原案の演劇が映画化されたもので、目が潤むような場面が幾度もあった。期待していたとおりの感動的な映画だった。私は、出口の感想を書く木の葉の紙に「名作と言われるようになると思います」とだけ書いてきた。

伊江島の戦闘が終わって2年間、ガジュマルの上で隠れて暮らしていた2人の兵士がいた。私は、このことは20年ほど前から知っていた。伊江小学校の6年生が演じた児童劇のVHSビデオをもらったからだ。だが、そのときは、疑問が残っただけだった。伊江島は狭いので、住民が気づかないはずはない。なぜ2年間も降りてくるように呼びかけなかったのだろうか。

その疑問に答えるための史実を私が知ったのは、恥ずかしいことだが、つい3年前のことだ。職場の平和学習で名護市久志区を訪れたときだった。伊江島戦の終結後2年間、住民はすべて米軍に島を追い出され、慶良間諸島へ、そして久志へも移動させられていた。2年間、伊江島に住民はいなかったのだ。

私の理解が正しいかどうかを確認するため、「木の上の軍隊」の原作と、児童劇の原作「ぬちどぅたから」、「伊江村史」を読んだ。

「木の上の軍隊」では、2年間住民がいなかったことは、明示的には書かれていない。だが、そのことは物語の前提であるようだ。兵士が木から降りる場面は、文学作品として、より芸術性の高い内容になっていた。私には、本土を代表する上官と沖縄を代表する新兵との葛藤が描かれているように感じられた。

「ぬちどぅたから」ではどうか。「生き残った村の人たちは、慶良間列島に連れていかれ、二年間の厳しい収容所生活を送らなければならなかった。兵士たちが発見される少し前に、ようやく島にもどることが許されていたのだ」と、明示されていた。

「伊江村史」では、久志からの先遣隊によって二人の兵士が発見されたと書かれている。兵士たちは、伊江島で生き残ったのは二人だけだと思っていた。島の人に会ったことはない。ましてや、慶良間に移動したことなど全く知らなかった。食料は、日本軍が残したものが大量にあり、石垣に隠していた。先遣隊がそれを見つけ、久志に持ち帰ろうとしたことから、置き手紙による兵士とのやりとりが始まった。

戦中戦後のことを、私としてはよく学んできたつもりだった。だが身近なことでも、知識が足りず理解できていないことがあるということが分かった。沖縄戦を生きぬいてきた方々がまだ身近にいる。命をつないでくださったことに感謝して、その経緯を知っておくことも大切だと思った。

ーーー

新聞の見出しは「経緯を知ることも大切だ」

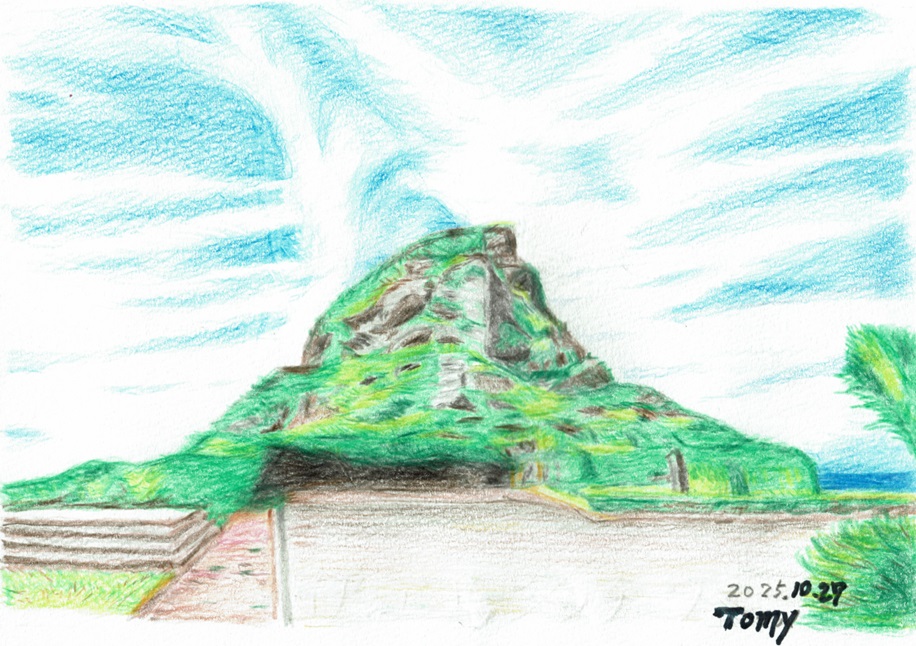

伊江島のシンボル・タッチュウ(城山) 画:タカラ・トミーを