はじめに

合唱などでは、「きれいにハモると倍音が 聞こえる」とよく言われている。例えばドミソの和音[1]で、きれいにハーモニー[1]ができる(ハモる)と、発声していないはずの上のドの音が聞こえる。これは何だろうか。物理的に存在するのか、存在しないものが聞こえる錯覚なのか。

周期的な信号では、基本周波数(周期の逆数)の整数倍の周波数をもつ正弦波の成分(高調波成分)が常に存在する。音の場合、高調波成分は倍音[2]と呼ばれる。音楽で使われる音(楽音)では、一つの楽器を演奏したときでも常に倍音が存在する。音声では、母音部・鼻音部が周期的な信号なので、倍音が存在する。普通、倍音成分は聞こえず、基本周波数成分が聞こえ、それが音の高さとして感じられる。倍音成分はその楽器らしい(音声ではその音素らしい)音色を作る。

きれいにハモる二つの音を同時に出すと、3つ目の音が聞こえるとはどういうことだろうか。新たな音が生じるのか、既に存在し聞こえなかったものが聞こえるようになるのか。音楽音響学の本を調べたり、Web情報を調べたりしたが、明確な回答は今のところ見つかっていない。

AIの回答

googleの生成AI検索をしてみた。

ハモると倍音が聞こえますか。

AI>はい、ハモると倍音(協和音)が聞こえることがあります。…

きれいにハモったときだけ倍音が聞こえるのですか。

AI>いいえ、きれいにハモったときだけ倍音が聞こえるわけではありません。倍音は音を鳴らす際に、自然発生的に生じるもので、ハモっているかどうかに関わらず、すべての音に存在します。…

表現が専門的でなく不正確なところもあるが、手動検索で行きつく結果は、専門的にもこのようなものであろう。要するに、倍音は常に存在する。ただし、普段は聞こえず、音色のもとになる。ハモったとき聞こえることがある。しかし、聞こえる場合の条件がはっきりしない。

最近(2025年8月30日)、googleで検索した。google-AIは、「ハモることで、異なる音程の楽器や声が発する倍音同士が重なり合い、共通する周波数の倍音が強められます」と回答した。以前、私もそう予想していた。だが以下に示すように、これは間違いだ。

現在(2025年9月11日)、Microsoft copilot (GPT-5)は、このテーマに関して、このページを全面的に採用している。試していただきたい。

聴取実験での検討

以下の2つの音を作った。

(1)一つ目は純正律でドとソの和音だ。楽器はトランペットである。これを「ドソ」と呼ぶ。

(2)二つ目は上の和音の前にド、ミ、ソの音を出したものだ。これを「ドミソードソ」と呼ぶ。

音は下にある。まず(1)を聞いてみよう。いわゆる倍音、上のドの音が聞こえるだろうか。聞こえない人が多いのではないだろうか。次に(2)を聞いてみよう。今度はどうだろうか。上のドの音が聞こえるのではないだろうか。(1)のように手掛かりがないと探しにくいが、(2)のように手掛かりがあり音の高さが予測できると、見つかるようだ。一度見つかると(1)でも見つかる。また、「ハモったときに聞こえる倍音」であげた(3)ドミソ‐ドのド単独でも聞こえる。倍音のない(4)ドミソ‐ソのソでは聞こえない。

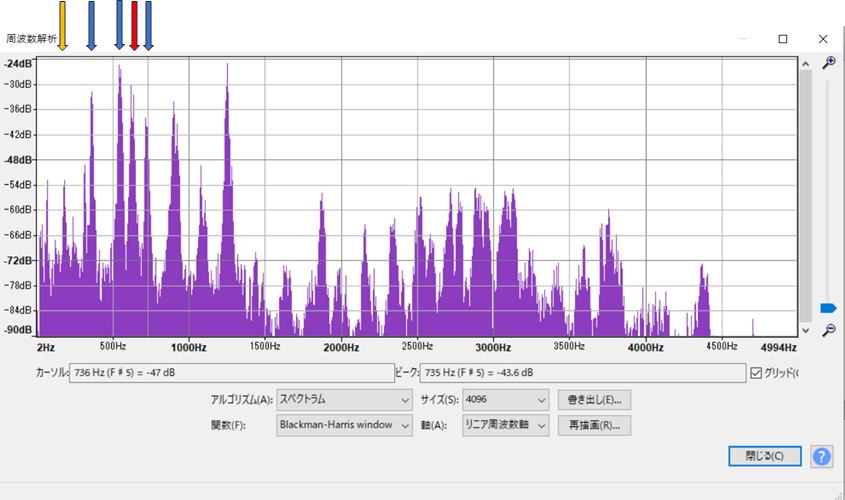

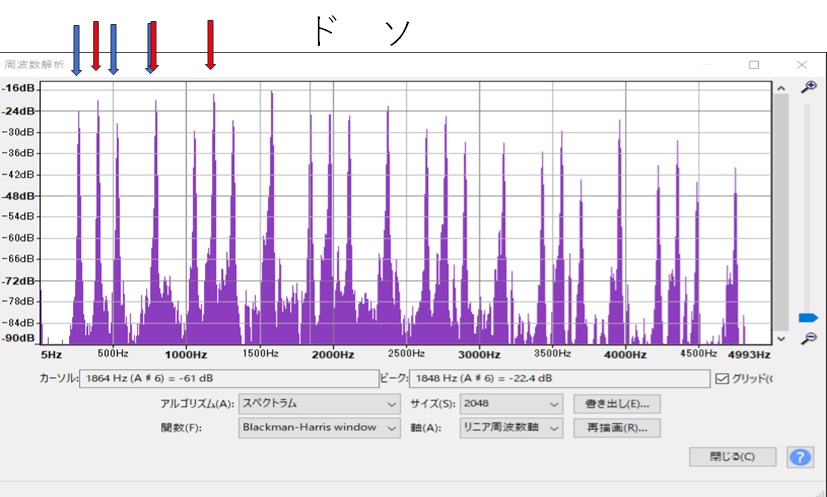

これらの音をスペクトル分析した結果を図1(ずっと下の方)に示す。ドとソについて、基本音と2倍音、3倍音を矢印で示した。このように楽音は基本周波数音とその整数倍の周波数の成分からなる。従って成分は等間隔に並んでいる。「ドソ」のスペクトルは、 ドのスペクトルとソのスペクトルを重ねたものになっている。ドの3倍音とソの2倍音が重なっている。これは、ドの基本周波数とソの 基本周波数の比がぴったり2対3だからである。ドとソの和音から新たな音ができるとすれば、その重なりの部分であり、ドの2倍音でなくソの2倍音のはずである。しかし、聞こえているのはドの2倍音である。ドの2倍音はもともと存在している。

合唱における倍音

最近、ソプラノ・パートとベース・パートだけで合唱する機会があった。録音したその音声を聞いてみると、ソプラノでもベースでもない、発声していないはずの音声が何か所かで聞こえた。その音声の一部を示す。曲名は、「苔の花」で、歌詞は「みずのしぶき」の部分である。

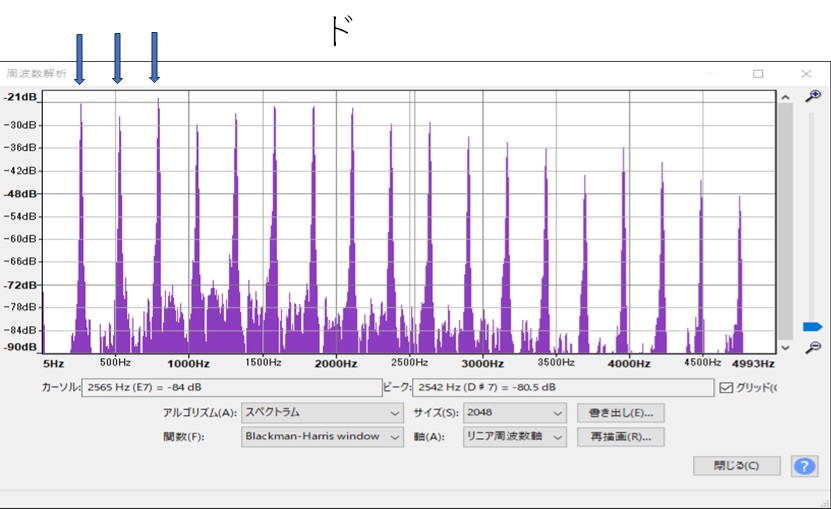

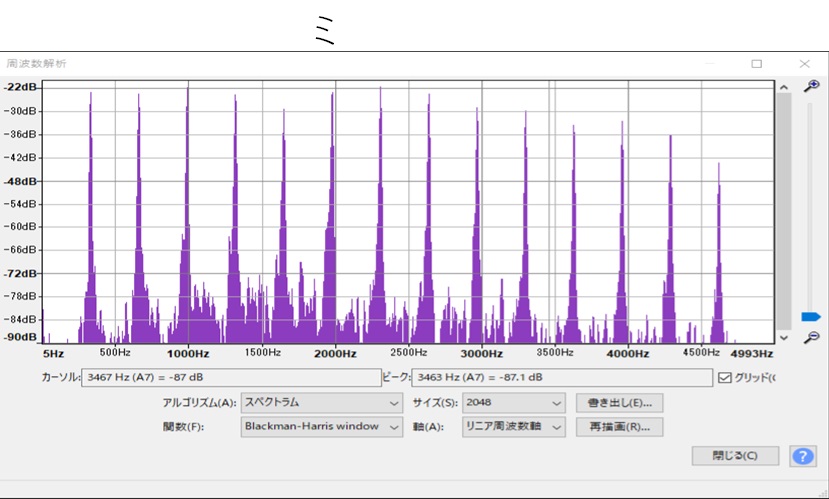

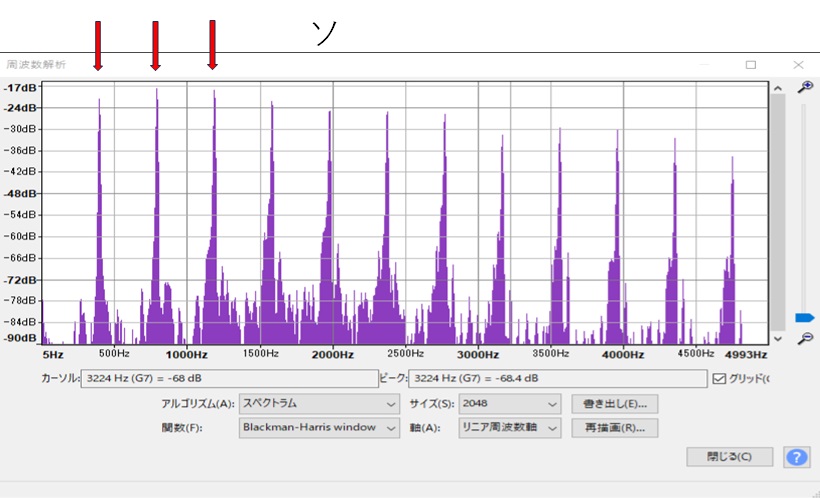

発声していない音が聞こえるのではないだろうか。特によく聞こえる「の」の母音部「オ」を分析した。結果を図2(直下)に示す。

図2 ソプラノとベースだけの合唱のスペクトル分析結果

横軸は周波数である。倍音成分が櫛の歯のように立っている。黄色の矢印は、ベースの、音の高さを表す基本周波数を示している。赤の矢印は、ソプラノ音の高さを示している。青の矢印は、ベースの倍音成分である。2倍音、3倍音、4倍音まで示してある。2倍音と3倍音が、発声していないはずのベースとソプラノの間の音である。2倍音は元の音のオクターブ上の音なので、元の音と区別しにくい。従って、聞こえているのは、3倍音である。3倍音は、上の議論で分かるように5度上(ドならソ)の音の倍音なので、元の音とハモっている。2倍音と3倍音は、基本周波数音より強い(櫛の歯が上に突き出ている)。これは、「オ」の第1フォルマント周波数が3倍音とほぼ同じだからだ。3倍音は、第1フォルマントで共鳴し、基本周波数音より強くなっているのだ。

ハモっていない場合の倍音

音程がしっかりした和音の場合は、このように見つかる。しかし、音程がわずかにずれていると、きれいに重なるべき周波数がずれて、等間隔の性質がくずれて倍音が探しにくくなると予想される。

そこで、ソの音程をずらせた音を作った。これを「ハモったときに聞こえる倍音」の(5)から(8)に示す。何パーセント音を高くしたかを示してある。(5)の0%の場合が基準だ。もちろん倍音が聞こえる。(8)の6%(101cent)は最も不協和になる音の高さのずれだ。1%(17cent)の場合はすぐ倍音を聞き取ることができる。3%(51cent)以上では聞き取りにくい。だが、最も不協和の6%でも聞き取ることはできる。

むすび

倍音は、基本周波数音と非常に似ているので、気づきにくい。和音を作ってその高さにあると期待しながら聞くと聞こえる。ドミソと前置きすると聞こえるのはそのためだ。ドの音の単独でも、倍音を持っているので、前置きで補助をするとドの倍音が聞こえる。ソの音には、ドの倍音がないので、ドの倍音は聞こえない。

ソプラノとベースだけで合唱をすると、和音からして、その間の音を期待する。その間には、ベースの音の倍音があるので、それが聞こえるのだ。ハモると倍音が生成されるのではなく、倍音は楽音に常に存在する。ハーモニーを聞こうという心構えでは、目標を絞るので、倍音が聞こえやすくなるのだ。

音程がしっかりした和音の場合は、倍音は簡単に見つかる。しかし、音程がわずかにずれていると、きれいに重なるべき周波数がずれて、等間隔の性質がくずれて倍音が探しにくくなると考えられる。ただし倍音は、存在するので、不協和音の場合にも聞き取ることはできる。

(高良富夫:音・話ことばの実験室所長、琉球大学名誉教授、工学博士、日本音響学会終身会員)

※この内容について、学術論文の探査は十分でなく、学会発表はしていないので、ご存じの方はご指摘くだされば幸いです。

文献

[1]高良富夫「音声言語処理入門」(2024)研究社, p. 61.

[2]高良富夫「音声言語処理入門」(2024)研究社, p. 41.

(1)ドソ

(2)ドミソードソ

図1 スペクトルの図

このページ©音・話ことばの実験室